今回は、我が家で栽培しているダルマササゲの収穫(莢もぎ取り)から出荷までの作業内容について

概要程度ではありますが、写真付きで御紹介を致します。

僕が住んでいる地域では5月に播種を行い、そして8月には実ったダルマササゲの収穫期を迎えます。

収穫は全て手摘みで行う為、それは大変根気のいる作業でして、また結構な肉体労働となります。

ですので、通常は暑い日中は避け、朝夕の作業としています。(日中は日陰で、脱粒及び選別作業などを行っています。)

下の写真は、収穫期前の7月22日に撮影した我が家のダルマササゲの圃場です。

ダルマササゲの収穫

地下足袋姿で圃場に入り、1莢(さや)ずつ丹念に手摘みを行います。

そして、手に持ちきれなくなると、腰にぶら下げたプラ製の腰籠(※苗籠を代用)に入れていきます。

地下足袋を履く理由は、ゴム長靴だと重たいですし通気が悪いため真夏の長時間労働には向かないからです。

下の写真は母親ですが、二人共この手摘みを行う時には必ず地下足袋を履いてなるべく疲れが貯まらないよう行っています。疲れると根気が無くなりますから、とりあえずダルマササゲの作業は一にも二にも粘りです。^^;

手摘みの作業時間は反別(面積)によって異なりますが、うちの場合ですと約1反の圃場を朝6時から始めたとしても10時頃まで作業が続きますので、いくら朝夕の作業とは言え、麦わら帽子等、熱中症対策には十二分に配慮し、時々休憩も入れながら行うようにしています。

ダルマササゲの水分調整

圃場から持ち帰ったダルマササゲを、腰籠から筵(ムシロ)やビニールシートに広げ、天日で乾燥させます。

一般的には、概ね1週間くらいを天日干しの目安とするそうですが、我が家の場合はコンクリートの上にムシロを敷いて干しますので、

丸1日も干せば脱粒の工程に移れるほど十分に乾きます。(特にヒビ割れなどは起こしていません。出荷前にもチェックをしています。)

ダルマササゲの脱粒(脱穀)

一般的には手作業やビーンスレッシャーなどを用いて脱粒(脱穀)を行います。

うちでは全て手作業で行いますが、僕は脱粒の際に飛散する莢皮の粉が苦手でして、喉が非常に弱い為この作業を行う際には

必ず防塵マスクを着用する様にしています。

【Amazonで見る】 プラスチックてみ 大 (アロン化成)

ダルマササゲの選別

とおし(ふるい)を使い、粒を選別すると同時に、形や色合いの悪い物やゴミなども取り除いていきます。

【Amazonで見る】木製砂フルイ (丸型) アミ目5.0mm

商品価値のない物

更に天日干し

作業中に気中の水分を含みますので、うちでは手箕を使い、更に天日干しをするようにしています。

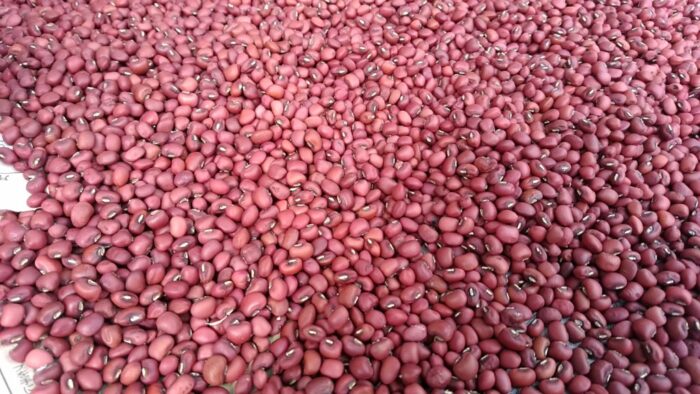

写真では、撮影時の日光の当たり具合で少し白っぽく見えますが、全ての工程を終えたダルマササゲの写真となります。

出荷前の保管

米袋などに入れ、湿気が入らないよう固く口を結び、保冷庫で保管をしています。

ダルマササゲの出荷

保冷庫に一定量貯まると栽培日誌を添えて出荷先に持ち込みます。

総量の計量・水分検査・等級検査を終えると出荷の手続きは全て完了です。

今回は我が家のダルマササゲの収穫から出荷までのお話しでしたが、何かのご参考になれば幸いと思います。

それでは今回はこの辺りで

またお会いしましょう(^^)/✨

【Amazonで見る】各種 ガーデニング帽子 一覧

【Amazonで見る】 岩間式ミラクルパワーブレード 草刈機の替刃