電気柵を構成する支柱・柵線(電線)・電源・アースの設営が全て完了したならば、最後に通電の確認を行います。

柵線に流れる電流の確認は、一般的には電気柵専用の検電器(テスター)を使って行うのが簡単です。

この記事では農業従事者の僕が、ショックテスターT1を用いた検電の方法を御紹介しています。

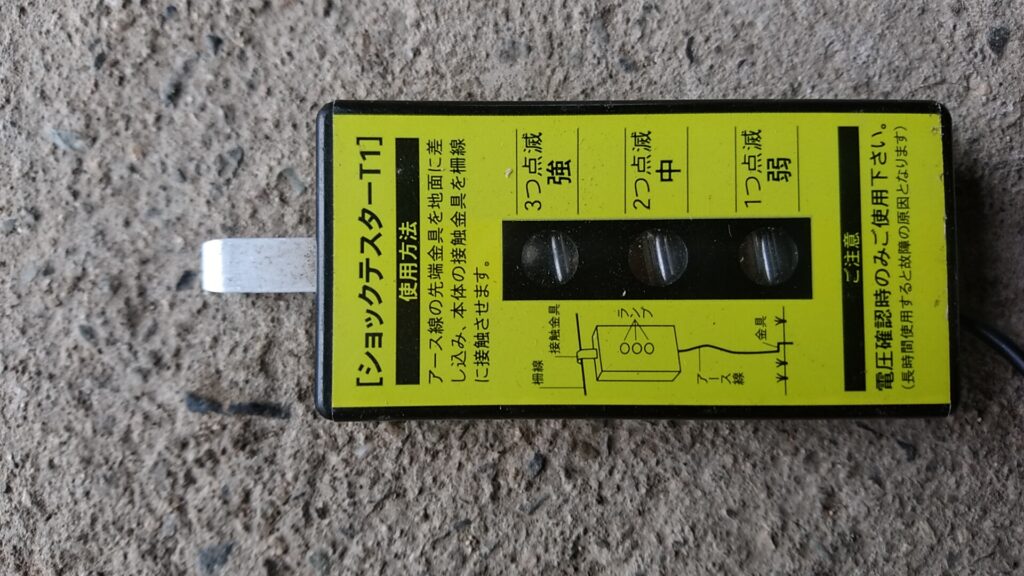

下の写真は、電気柵の老舗!(株)末松電子製作所製の電気柵専用検電器のショックテスターT1ですね。

僕はこのテスターをかれこれ20年近く使用していますよ。丈夫で今でも現役バリバリです。

上の写真でもお分かり戴けるように構造は至ってシンプルで、アース金具と検電器本体から成ります。

このショックテスターT1の検電結果は、弱・中・強の3段階表示と成っていまして、概ねの通電状況を

ランプで確認することが出来ます。

検電の目的は2つある※重要

検電の目的

- 目的➀ 漏電状況を確認する

- 目的➁ 害獣が触れた状態を疑似的に作り、通電状況を確認する

【Amazonで見る】ゲッターシステム用 検電器 606 『パルスチェッカー』 (T1の代替品)

目的➀の解説

柵線に草などが触れて漏電していると、害獣に与える電気ショックの力が半減したり、または電池式の場合ですと電池の寿命が短くなってしまいます。 その為、定期的に電気柵の柵線の見回り点検をしなければならないのですが、これが全長何百mにも及ぶとなると手間が掛かり過ぎてしまいます。

そこでショックテスターを用いることにより、見回り点検を行うことなく漏電状況の確認が取れるというわけであります。

(検電結果によって漏電の可能性がある場合には見回り点検が必要)

目的➀の漏電状況を確認する方法

step

1アース金具を地面に突き挿します。

step

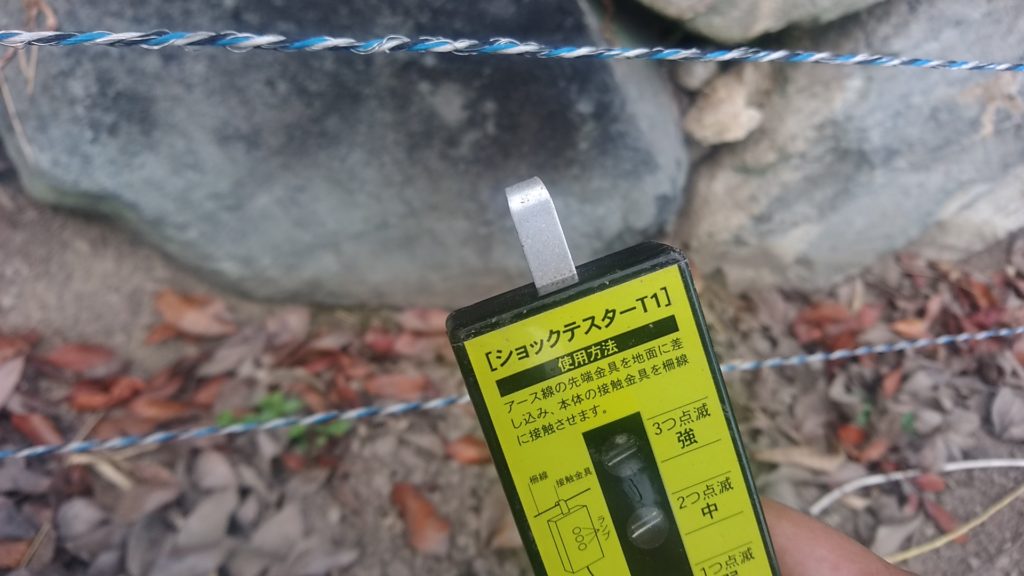

2柵線に検電器本体に付いているフック部分を引っ掛けます。

step

3通電状況をランプで確認します。

この様に柵線に電気が流れていれば、ランプが点灯します。

このショックテスターT1の場合ですと、弱・中・強の3つのランプが全て点灯(実際には点滅ですが)すれば

柵線の通電状況は最大で良好である言えます。

通電状況が弱くなるに連れ、2つ点灯(中と弱のランプが点滅)→1つ点灯(弱のランプのみが点滅)という風に

点灯数は少なくなって行きます。

あと、ステップ1とステップ2の作業手順を間違えると、アース金具を手で持った時に身体に電気が流れてビリッとなりますので此の順序は間違えないように作業を行ってください。

※漏電時だけではなく電源本体の出力電圧が少なくなった時にもランプの点灯数は減ります。

目的➁の解説

田畑を荒らす害獣が実際に柵線に触れた場合の通電状況を測定するものです。

目的②の害獣が触れた状態を疑似的に作り、通電状況を確認する方法

この測定を行う際にはアース金具は土に挿すのではなく横置きにします。

これは、土に挿すと土中の水分により電気が流れ易くなってしまうからです。

害獣が田畑にやって来る時は土壌の表面を歩くので、これと同じ状況を疑似的に作るには地面にアース金具を寝かせて置かなければなりません。害獣に与える通電状況を正しく測定するには、アース金具は土に挿すのではなく必ず横置きにしてください。

ただ、アース金具を横向きに置いただけでは地面の凹凸によりアース金具と地面が触れる面積が少ないですので、

足で踏みつけて設置面積を増やしてから測定した方が良いです。

あとは目的①と同じ要領で検電を行ってください。

【Amazonで見る】ゲッターシステム用 検電器 606 『パルスチェッカー』 (T1の代替品)

最後に

通電テストも完了し、これで圃場を荒らす害獣から作物を守ることが出来る様になったわけですが、

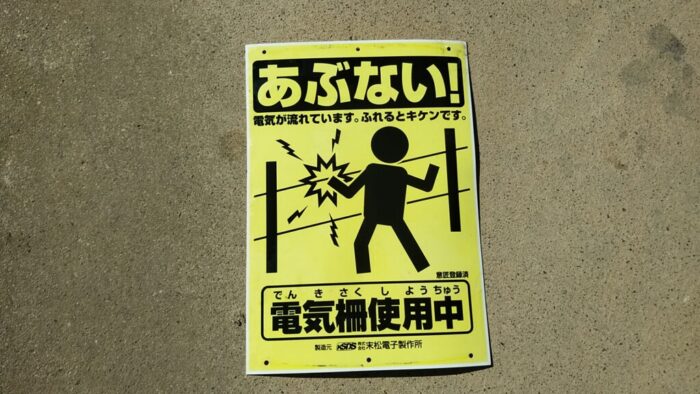

あと大事な点としては、電気柵への注意を喚起する看板の設置についてですね。

電気柵の設置者は、柵線の近くの視認しやすい位置に危険防止の看板を取り付ける義務があります。

僕も隣接した圃場の地権者達と共同で外周800mほどの柵線を張り巡らせていますが、適度に間隔をあけて

此の注意喚起を促す看板を設置しています。

草刈時に看板の足が邪魔になることもありますが、何よりも安全が第一ですからね。下の写真のような看板(各種電気柵 注意表示板):(Amazon)を所々に立てていますよ。

拙文ながら最後までお読み戴き、ありがとうございました。

ではでは今回はこの辺りで。^^